汗が張り付く不快感と、ゲコゲコ五月蠅い鳴き声で、少女は重たいまぶたをゆっくりと開けた。

最初に違和感を覚えたのは、砕けた石の破片が散乱する地面で自分が寝ていたことだった。

あれ? どうしてだろう?

なんで私、地面で寝ていたんだろう?

視界に自分の履いたローファーと、少し土で汚れてしまった制服のスカートが映る。

ここ、どこ?

家じゃない……。

まるで、山の中にいるみたい。

それにさっきからゲコゲコとカエルかな、鳴き声が聞こえる。

都会で暮らす自分には想像もつかなかった。

田舎の山の中がこんなにも騒々しいなんて。

待って。なんで田舎にいるの?

私寝る前なにしてたんだっけ?

たしか、学校から帰宅途中だったような……それで神社の境内で……光に包まれて……。

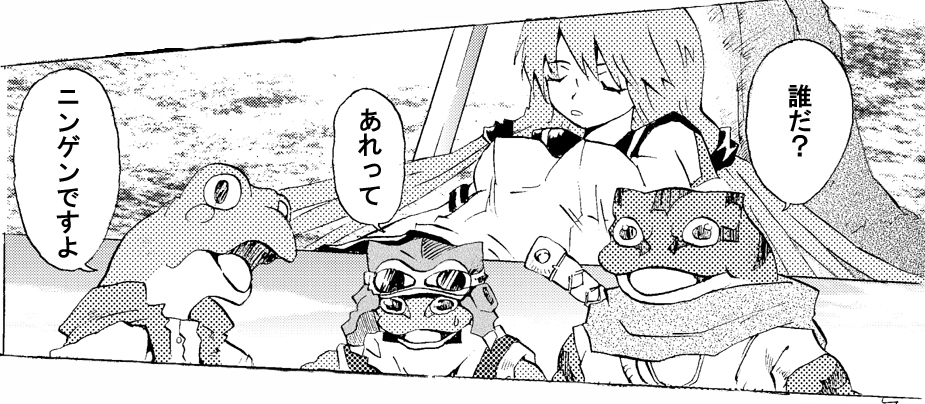

とにかく身を起こそうと顔を上げた瞬間だった。

「ひゃあぁぁぁッッッ」

考えるより先に悲鳴を上げてしまった。

無理もない。

意識が朦朧としていた自分を囲むようにして、不思議な生物がゲコゲコと喚き散らしていたのだから。

カ、カエル?

それはあえて近い生物を挙げるならばカエルだった。

小学生ぐらい大きなカエル。

服も着てる。

帽子もかぶってる。

あ、一匹だけクツまで履いてる。

カエル?

カエル人間?

さ、三匹もいる……。

突然の少し高い声で発せられた悲鳴に、三匹は喧々諤々とした意見交換を中断した。

腕組みをして唸っていたウシツノがその様子を見て口を開く。

「おい、そのニンゲン? 怯えているんじゃないのか? いまの悲鳴に聞こえたぞ」

アマンが信じられないといった顔をする。

「まさか! ウシツノの旦那は知らないようだが、そもそもニンゲンというのは強欲で、その上ずる賢く、他種族に対して常に威張り散らすような奴らなんだぞ。吟遊詩人がそう歌っていたからな。マラガで聴いたんだ」

「それは偏見が過ぎますよ。それよりまずは彼女に事情を聴くべきでしょう。まさかこんなことになるなんて」

アカメの感想はアマンもウシツノも同意見だった。

三匹とも白光現象の調査に来ただけだった。

何もないと高をくくっていた。

それがまさか、この地では珍しい種族、ほぼ目にする機会のないニンゲンが、それもなんとも美しい白い剣と共に眠っていたのである。

なんとなくだが、すでにそれぞれの胸には畏敬の念が生じていた。

「さて、そうはいってもまずどうしたものか」

長老の息子として、まずは自分が率先せねば、とウシツノが思案を巡らせるていると、機先を制してアマンがニンゲンに話しかけていた。

「おい。お前ニンゲンだろ? ここでなにしてるんだ?」

好奇心を抑えられなかったが、それでも用心のため腰のだんびらに指は掛けている。

「……」

しばらく返答を待ってみるが少女からの返事は来ない。

目をぱちくりさせるだけで、声すら出てこない。

「お、おい、聞いてんだろ? 答えろよ」

「だめですよアマンさん。我々の言葉で話しても。せめて西方語をお使いなさい」

「あ、ああそうか」

カエル族にはフロッ語という独自の種族言語がある。

それはカエル族だけではない。

この世界に住まうすべての知的種族には、それぞれの種族言語が存在する。

しかし当然だが、他種族との意思伝達にはより利便性の高い公用語も存在する。

ある程度の知性がある者ならば、それらを当然のように駆使する。

この地域で広く使われているのは西方語だ。

世界に二つある大きな大陸のひとつ、ここ西の辺境大陸で最も通用する言葉である。

いかに辺境のカザロ村といえども、外部との交流が全くないわけではない。

そこで彼らも一般教養としてこの西方語は修めている。

まあ多少のカエル訛りは仕方ないところだが。

「よ、よし。いくぞ」

アマンは改めて少女に問いただした。